ARTE FIERA BOLOGNA

07-09 Febbraio 2025 con LIGABUE ART PROJECTS e GALLERIA DE BONIS di Reggio Emilia

MODENA ANTIQUARIA

08-16 Febbraio 2025 con LIGABUE ART PROJECTS e GALLERIA LE DUE TORRI di TOMMASO TOMASI di Noceto (PR)

Collaborando con Augusto Agosta Tota, fondatore e presidente della Fondazione Archivio Antonio Ligabue, formandomi al suo fianco dal 1983 fino alla sua scomparsa nel febbraio 2023, oggi, con Ligabue Art Projects ne continuo pienamente l’eredità assumendo nella mia azione tutta l’intera mission della sua completa e complessa attività, ad incominciare dal fondamentale impegno di promuovere la conoscenza di Antonio Ligabue con la massima correttezza estetica e scientifica dal punto di vista propositivo e comunicativo.

Le recenti mostre di Fermo e di Sorrento, curate dal massimo storico di Ligabue Marzio Dall’Acqua, continuano la tradizione di grandi mostre con catalogo fornendo notizie e dati controllati e con sedi prestigiose in luoghi pubblici che dal 1980, dalla mostra all’Arengario di Milano, Augusto Agosta Tota ha iniziato. I cataloghi pubblicati in occasione di queste due mostre con ricerche innovative sia nel presentare le opere sia nella ricerca storica ed espositiva dimostrano che, nell’attuale diffusione di notizie non controllate - vere fake news - senza alcun fondamento che snaturano non solo la vera immagine dell’artista ma anche ne immiseriscono l’opera straordinaria è necessario che ci sia un freno e un controllo per non deformare uno dei più grandi artisti del XX secolo destinato ancora a crescere nell’opinione pubblica.

In questo contesto operativo e promozionale mi sembra importante promuovere la conoscenza e l’incontro diretto con le opere di Ligabue anche in situazioni ed in ambiti diversi dalle mostre personali, antologiche o retrospettive, per cui LIGABUE ART PROJECTS ha collaborato con due gallerie diverse per esporre opere del nostro artista sia all’ARTE FIERA di Bologna che a MODENA ANTIQUARIA costituendo un ponte tra collezionismo e mercanti ed un mediatore culturale rispetto al grande pubblico che frequenta questi eventi.

Se è naturale che Ligabue sia presente a Bologna, è straordinario, e va sottolineato, che venga esposto in una fiera Antiquaria di grande prestigio non solo nazionale, come quella estense di “Modenantiquaria” che, dal 1987 è cresciuta al punto di essere in assoluto il più importante evento annuale dedicato all’antiquariato in Italia; è anche il primo appuntamento dell’anno, in grado di “tastare il polso” al mercato dell’arte antica. Così troveremo quadri di Ligabue al fianco di altri capolavori che lo hanno preceduto nel tempo, dal XVI secolo in poi.

Mentre ARTE FIERA 48 “Scena Italia” di Bologna ha celebrato lo scorso anno il cinquantesimo di fondazione ed è la rassegna d’arte contemporanea più importante a livello nazionale.

La GALLERIA DE BONIS di Reggio Emilia dal 07 al 09 Febbraio 2025 esporrà a Bologna:

Interno di stalla con cavalli [1957], olio su tela, cm 50x60. Firma in basso a destra. Inventario n. 543

I cavalli di Ligabue nascono dallo studio e dalla conoscenza diretta dell’animale. Ricorda, infatti, Luigi Bartolini che l’artista aveva acquistato “un cavallo da fiera di carne da macello e allorché Marino ritorna a visitarlo incontra il pazzo pittore fieramente montato, peggiore d’un don Chisciotte sul cavallo da carne da macello” (L.Bartolini, Ligabue Fantastico, Cento 1980).

In questo dipinto sono raffigurati all’interno di una stalla in compagnia di galli e galline dei cavalli da lavoro, certamente più sani di quello appartenuto a Ligabue, che rivolgono il loro sguardo mite verso lo spettatore. (T.S.L.)

Esposizioni e cataloghi correlati: Ravenna, 2003, pag. 70; Fermo, 2023, pag. 58; Sorrento, 2024, pag. 80.

Pubblicazioni: Electa, Milano, 2002, pag. 309; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2005, pag. 407; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2020, pag. 296.

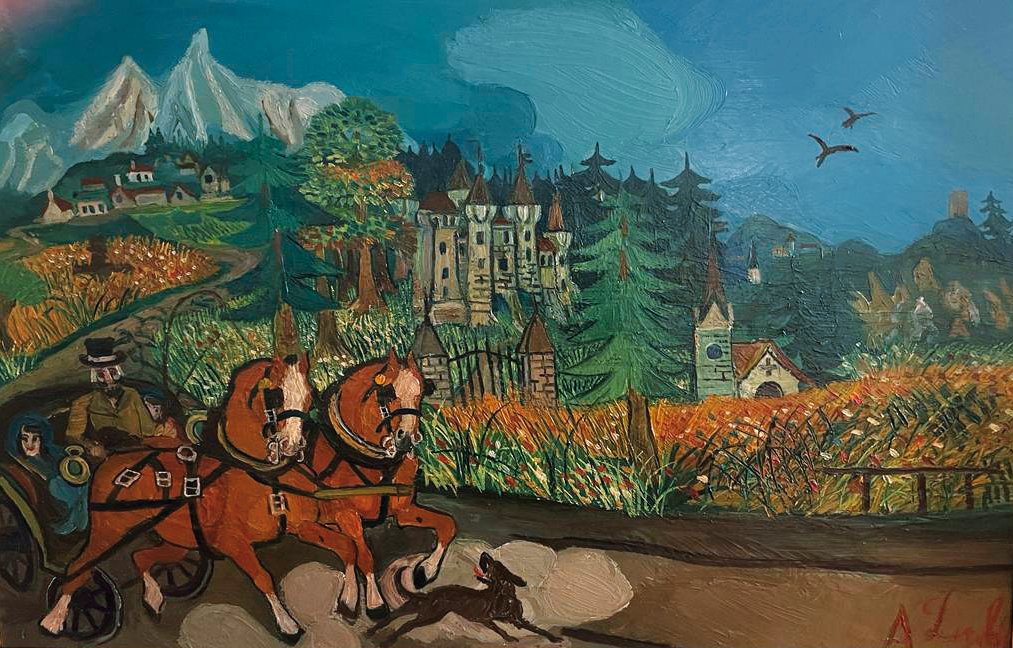

Calesse con paesaggio svizzero [1960], olio su tela, cm 51x80. Firma in basso a destra. Inventario n. 810

Il tema dell’elegante passeggiata in calesse viene in quest’opera ambientato in un contesto paesistico elvetico, ricco di particolari ed estremamente articolato dal punto di vista compositivo e spaziale.

Il calesse trainato da due cavalli, preceduto dal cane che abbaia - stereotipo iconografico ricorrente - percorre in primo piano la strada fiancheggiata da campi fioriti minuziosamente descritti che, con una serie di curve, scende dal villaggio collocato ai piedi di alte montagne. Al centro, al di là della strada, un cancello conduce a un castello circondato da alberi, mentre sulla sinistra, immersa nel verde, è una piccola chiesa con un campanile. (S.S.)

Esposizioni e cataloghi correlati: Fermo, 2023, pag. 61; Sorrento, 2024, pag. 78.

Pubblicazioni: Electa, Milano, 2002, pag. 351; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2005, pag.248; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2020, pag. 188.

La GALLERIA LE DUE TORRI di Tommaso Tomasi, in Noceto (PR), dal 08 al 16 Febbraio 2025 esporrà a Modena:

Semina con cavalli [1956], olio su faesite, cm 50x70. Firma in basso a destra. Inventario n. 312

Nella ripresa di un soggetto frequentemente trattato durante i suoi primi anni di attività Ligabue riesce a infondere un timbro di novità attraverso la meticolosa descrizione dei due cavalli sotto sforzo e del cane che li precede, mostrando non solo una notevole padronanza del disegno anatomico, ma anche una tavolozza estremamente ricca, capace di descrivere con infinite sfumature il manto degli animali. Sullo sfondo, al di là di una distesa di campi suggerita con veloci pennellate, si apre la dimensione del ricordo: un villaggio svizzero, memoria della famiglia perduta, descritto con brioso gusto miniaturistico. In lontananza, le sagome dei cipressi e le cime innevate delle montagne. (S.S.)

Esposizioni e cataloghi correlati: Guastalla (RE), 1962; Suzzara (MN), 1966; Ferrara, 1972; Gualtieri (RE), 1975 e ristampa 1995, pag. 163; Verona, 1978; Torino, 1978; Guastalla (RE), 1978, pag. 163; Venezia, 1982, pag. 163; Bagheria (PA), 1984, pag. 163; Firenze, 1984, pag. 6; Montecatini Terme (PT), 1985, tav. 83; Guastalla (RE), 1985-1986; Ravenna, 2003, pag. 67; Fermo, 2023, pag. 60; Sorrento, 2024, pag. 78.

Pubblicazioni: Electa, Milano, 2002, pag. 281; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2005, pag. 211; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2020, pag. 160.

Gatto selvatico [1960], olio su tela, cm 50x65. Firma in basso a destra. Inventario n. 557

In un complesso scenario notturno, sosta in uno spiazzo tra la fitta vegetazione un gatto selvatico, che punta una preda posta oltre lo spazio del dipinto. Il pelo maculato del felino è realizzato con grandi macchie geometriche contornate di nero. Anche il fogliame degli alberi e delle piante sullo sfondo è eseguito in maniera semplificata con un segno grafico e l’uso di una linea di contorno scura. Al di là della foresta si intravede il blu del cielo che contrasta con la cromia verde e marrone che predomina nella composizione. (T.S.L.)

Esposizioni e cataloghi correlati: Fermo, 2023, pag. 79; Sorrento, 2024, pag. 108.

Pubblicazioni: Electa, Milano, 2002, pag. 341; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2005, pag. 500; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2020, pag. 346.

Notturno con cane e casotto in pietra [1961], olio su tela, cm 60x80. Firma in basso a destra. Inventario n. 570

I collezionisti di Ligabue amavano acquistare dipinti raffiguranti la vita della Bassa padana e, in particolare, i cani che li accompagnavano nelle loro battute di caccia. Un setter con un’anatra esanime in bocca si staglia su un paesaggio palustre sotto il cielo blu della notte. Nonostante l’oscurità, si scorge dietro l’animale la palude, sulle cui sponde sorge un piccolo casotto di pietra. Quest’ultimo è realizzato in maniera geometrica e semplificata, in contrasto con il cane e l’anatra, descritti invece con cura e minuzia. La linea dell’orizzonte è attraversata da una schiera ordinata di alberi. (T.S.L.)

Esposizioni e cataloghi correlati: Guastalla (RE), 1962; Suzzara (MN), 1966; Ferrara, 1972; Gualtieri (RE), 1975 e ristampa 1995, pag. 200; Guastalla (RE), 1978, pag. 200; Bagheria (PA), 1984, pag. 200; Fermo, 2023, pag. 54; Sorrento, 2024, pag. 81.

Pubblicazioni: Electa, Milano, 2002, pag. 362; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2005, pag. 299; Giunti, Firenze-Milano, 2005, pag. 44; Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2020, pag. 210.

Sono sicura che si tratti di due importanti e preziose occasioni per chi ama Ligabue per scoprire nuove possibilità espositive e nuovi ambienti. Un saluto bene augurante.

ANTONIO LIGABUE A SORRENTO

VILLA FIORENTINO, C.so Italia 53, Sorrento, 5 agosto - 16 novembre 2024

Mostra di dipinti e sculture a cura di Marzio Dall’Acqua

Promossa da Città di Sorrento - Fondazione Sorrento

In collaborazione con Ligabue Art Projects

COMUNICATO

Una mostra straordinaria questa che unisce un artista internazionale come Antonio Ligabue e Sorrento in una vera e propria esposizione che si presenta come una antologica che permette al pubblico di confrontarsi con opere realizzate durante tutta la vita creativa di un artista ribelle, ma geniale, inquieto e visionario, che è ormai un vero e proprio “mito” dell’arte del Novecento. La sua esistenza marginale, isolata, ma non senza incontri memorabili – frequentò sempre artisti, scrittori e registi in ogni sua stagione –, da esule, reietto, borderline psichico in bilico tra lucidità e follia lo anticipa, accompagna nell’immaginario del grande pubblico che pone la tenacia individuale, lo sforzo teso e continuo, il genio innato come riscatto rispetto a qualsiasi condizione svantaggiata iniziale. Ligabue, come si vedrà nella mostra, attraverso le opere, ha saputo costruirsi un linguaggio assolutamente personale, forte e incisivo, ribellandosi, come ogni grande artista, all’impaccio delle regole e dei condizionamenti.

Curata da Marzio Dall’Acqua, promossa da Città di Sorrento e Fondazione Sorrento in collaborazione con Ligabue Art Projects, l’antologica celebra un grande espressionista, uno dei protagonisti dell’arte italiana del XX secolo. Antonio Ligabue appare assolutamente anomalo fra i pittori del Novecento, nella sua violenza, nella sua espressività, per il suo mondo visionario e così insieme parallelo alla realtà, in una narrazione sempre epica e drammatica. Potremmo dire che l’esposizione di Sorrento è sotto il segno del “riscatto” dell’opera dell’artista da equivoci critici, ottusità interpretative e invenzioni giornalistiche di costume, che ne hanno, nel tempo, inquinato la possibilità di leggerne correttamente l’opera.

Ormai indubbiamente il caso Ligabue lo possiamo considerare quello di un maestro “classico” della contemporaneità della figurazione artistica: molte di quelle che potevano apparire scorrettezze, forzature, eccessi cromatici violenti ed irrituali sono ormai, non solo patrimonio del gusto comune, ma non suscitano più tanto scandalo e neppure reazioni di rifiuto o preclusioni, appartengono al nostro immaginario e incantano le nostre percezioni e le nostre emozioni. Persino certi sbalzi di umore, certe stonature, certe dissonanze tra opere riuscite ed esiti non pienamente realizzati, nelle loro distonie ci appaiono meno gravi, meno irreparabili, presentandosi come declinazione di una ricerca talora al buio, talora travolta dall’emozione e dal percorrere una propria strada solitaria per comunicare con gli altri.

È storico dell’arte e storico della cultura. È stato ed è attivo operatore culturale, ideatore di pubblicazioni e di iniziative innovative. Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e divulgativi, volumi e studi, partecipato a convegni nazionali ed internazionali e organizzato mostre, esposizioni e manifestazioni in Italia e all’estero, dalla Galleria Tretyakov di Mosca, nell’allora URSS, al Centro Culturale Italiano a Parigi, al Parlamento Europeo di Strasburgo, a Gallerie francesi, svizzere e tedesche. Tra le mostre organizzate, con volume catalogo, in questo 2024 ricordiamo: “Lupo dentro” incisioni di Nella Piantà e Stefano Granelli alla Rocca Palatina di Gazoldo degli Ippoliti per l’associazione “Postumia”; “L’archivio inciso” mostra di Daniela Savini, Archivio di Stato di Modena; “SegnALI incisi slady graficzene confronto tra artisti italiani e polacchi, Area Museale di Ca’ la Ghironda, Ponte Ronca di Zola Predosa, Bologna; “Enrico Robusti, Bombe bomboloni, tuffi tanfi e finti fanti”, Aranciaia, Colorno; “Stefano Grasselli antologica delle opere grafiche”, Palazzo Ducale di Revere; tutte con catalogo. Coordinamento di tre poeti e sei incisori per la creazione di un libro d’artista, intitolato “Vestire la poesia”, laboratorio fratelli Manfredi, Reggio Emilia.

Come storico ha raccolto e presentato, a Parma, nel Palazzo del Governatore, una antologia dei saggi più importanti scritti in quaranta anni su “I Farnese signori dell’unicorno” edita nella “Biblioteca Farnesiana” da Varo Vecchiarelli a Manziana. Ed è appena uscito un suo articolo sulla rivista napoletana “Grand’A” dedicato al pittore Giovanni Voltini accademico a Napoli. Per il Touring Club Italiano nel 2001 ha scritto "Ducati d’Emilia e signorie di Romagna". Nel 2008 ha anche pubblicato una monografia sui Farnese per le Grafiche Step editore in Parma, distribuito nelle edicole dalla «Gazzetta di Parma». Ha ricostruito la vita di Ranuccio I Farnese per il IV volume della “Storia di Parma”, edita da MUP, nel 2014.

L’editore Franco Maria Ricci è stato quello con il quale ha collaborato più assiduamente, anche organizzando mostre al Labirinto della Masone di Fontanellato e collaborando alla storica edizione della rivista “FMR”, sin dal primo numero. Nel 1978 ha inaugurato con una monografia su Ligabue la collana Museum di Franco Maria Ricci continuando con volumi e saggi dedicati al Teatro Farnese, al Parmigianino, alla ricerca iconografica per "Parma e la Francia" con relative didascalie alle illustrazioni, a Pietro Ghizzardi, a Lorenzo Bartolini, a Fontanellato, alle dinastie ducali mediopadane, a Giulia Farnese e gli affreschi di Carbognano, al Monastero di San Paolo in Parma, a Vespasiano Gonzaga, fino alle più recenti monografie su Sala Baganza (1999), Ferrara (2002) e Parma (2002), tutte nella collana Grand Tour. Il testo su Ligabue è stato ripreso nell'edizione di Franco Maria Ricci, con scritti di Cesare Zavattini e De Micheli, per l'edizione francese del 1981. Per lo stesso editore nel 1998 ha diretto l’Enciclopedia di Parma, coordinando 75 collaboratori, uscita anche, dal dicembre 1999 al 2000, in dispense domenicali con la «Gazzetta di Parma». Nel 2008 scrive per l’editore il testo: "Parma e Correggio. Cronologia ragionata 1450-1550" in AA.VV., "Correggio le tre cupole". Nel settembre 2019 con l’artista Stefano Devoti ha organizzato, nel Labirinto della Masone di Fontanellato di Franco Maria Ricci, GNAP 2019, una manifestazione internazionale di 15 artisti (coreani, sudafricani, mongoli, romeni, italiani, ecc.) che hanno creato opere con il bambù, su un progetto che ha contemplato un loro giro creativo dell’Italia fino a Roma. Nel 2024 ha collaborato di nuovo alla schedatura della “Collezione d’arte di Franco Maria Ricci” edizione aggiornata.

Per Palazzo Tarasconi di Parma ha curato in collaborazione con l’Associazione Metamorfosi di Roma la mostra del misterioso artista inglese Banksy, dal 17 settembre 2021 al 16 gennaio 2022, con catalogo edito da Sagep, Genova e ben oltre 40.000 paganti. Nello stesso periodo, sempre nel biennio in cui Parma fu capitale della cultura italiana, curò una serie di iniziative sulla Street Art, con la pubblicazione di un volume “Street art a Parma, muri che gridano”, Augusto Agosta Tota Editore, Parma, 2022.

Collabora inoltre con iniziative straordinarie ed innovative come il World Humor Award concorso dedicato all’umorismo a livello internazionale (96 paesi coinvolti) per caricature o vignette, giunto alla nona edizione, con catalogo a stampa edito dalla Regione Emilia-Romagna. È membro anche della giuria letteraria del “Premio Luigi Malerba” per un libro inedito e del “Parma Musica Film Festival” per corti.

Nel 1983 la nascita del Centro Studi & Archivio “Antonio Ligabue”, fondato da Augusto Agosta Tota, che ne divenne presidente fino alla morte nel 2023, con la collaborazione di Marzio Dall’Acqua, che con lui progettò sempre le mostre e l’attività editoriale, in un rapporto di stretta ed intensa amicizia. I primi che ne fecero parte insieme a loro furono: Franko Benedetti, art director, Afro Daolio, pittore, Raffaele De Grada, critico d’arte, Mario De Micheli, critico d’arte, Davide Lajolo, scrittore e critico d’arte, Italo Mussa, critico d’arte, Luigi Serravalli, scrittore e critico d’arte, Franco Solmi, critico d’arte, Giancarlo Vigorelli, scrittore e critico d’arte e Cesare Zavattini, scrittore.

Quindi veramente diverse decine le mostre e le pubblicazioni, organizzate con il centro Studi o in proprio con altri enti ed istituzioni, negli anni seguenti, tra le quali val la pena di ricordare che il 14 gennaio 1998 Marzio Dall'Acqua, con il critico Franz Billeter, ha aperto le celebrazioni del centenario della nascita di Ligabue a Zurigo al Kunsthaus. Nel 1999, con Luigi Cavallo e Vittorio Sgarbi, ha presentato la grande antologica di Gualtieri "Riscontri nell'arte: ritratti e autoritratti d'artista", trasferita a Roma, dal 16 settembre 1999 al 9 gennaio 2000, nell'Antico Carcere Minorile, parte del Complesso Monumentale di San Michele a Ripa, inaugurata dal ministro per i Beni e le Attività Culturali Giovanna Melandri. Nel 1996 è stato consulente scientifico per la creazione del primo CD Rom multimediale su Ligabue, edizioni Compel, Guastalla. Importante ed originale studio sull’artista nella monografia “Antonio Ligabue” edita a Roma da Castelvecchi, 2015. Ha continuato ad essere il direttore del Comitato Scientifico, che veniva rinnovandosi e ampliando nel tempo, sia del Centro Studi che della Fondazione Archivio Ligabue di Parma, presentata alla Camera dei Deputati nel 2017, che aveva affiancato il Centro Studi, fino alla morte del fondatore.

Ligabue ritorna a Roma nel settembre 2009 nell’ambito del Festival del Cinema di Roma, con una mostra, con catalogo distribuito in edicola dal gruppo Repubblica-L’Espresso e con la proiezione dell’opera di Salvatore Nocita “Antonio Ligabue: fiction e realtà”, a cui Dall’Acqua ha collaborato, promossa da Rai Trade e presentata in quell’occasione. Nel 2010 ha presentato "Ruggito Antonio Ligabue e la lotta per la vita" a Palazzo Pitti a Firenze negli spazi della Galleria d'Arte Moderna e dal 12 marzo al 26 giugno 2011 alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano e una serie di mostre, tra cui la più importante la antologica a Mosca “Antonio Ligabue: lo specchio dell’anima”, dal 25 gennaio 2018 per tre mesi, con grande successo di pubblico e critica. Sono seguite iniziative prestigiose come quella che ha inaugurato gli spazi espositivi di Palazzo Tarasconi a Parma con “Ligabue & Vitaloni. Dare voce alla natura”, 2019 – 2021; Ferrara, palazzo dei Diamanti, 2020-2021; Asiago, Museo delle Carceri, 2022 e Fermo, Palazzo dei Priori, chiusa il 2 giugno 2024.

Nel 2005, dopo anni di ricerche e di studio viene realizzata dal Centro Studi la pubblicazione del “Catalogo Ragionato dei Dipinti di Ligabue” a cura di Augusto Agosta Tota e Marzio Dall’Acqua, in due tomi, nei quali alla lettura delle singole opere - realizzata da una squadra di ‘schedatori’ di eccellenza - si unisce la restituzione filologica dei passaggi di proprietà e della bibliografia. Nel 2020, sempre per le edizioni Augusto Agosta Tota viene ampliato e aggiornato il “Catalogo Generale di Antonio Ligabue. Pitture, Sculture, Disegni e Incisioni” in tre tomi, sempre a cura di Augusto Agosta Tota e Marzio Dall'Acqua.

La mostra, visitabile dal 5 agosto al 16 novembre nella Villa Fiorentino – la raffinata dimora, oggi sede della Fondazione Sorrento, che i coniugi Antonino Fiorentino e Lucia Cuomo donarono alla città alla fine del secolo scorso – presenta 67 opere: 52 dei suoi celebri oli, tra cui capolavori come Testa di tigre (1956), Leopardo sulla roccia (1960), Vedova nera (1955), Aquila con volpe (1944), Gatto selvatico con nibbio (1960), Autoritratto (1959). Straordinario il Ritratto di Elba (1936), il primo quadro di Ligabue dedicato a riprendere altri, in questo caso una bambina morta per consolare la madre, eccezionalmente prestato con generosità dal proprietario. In questa mostra, anche il ritratto di Marino, siamo sempre prima della seconda guerra. Gli autoritratti l’artista li inizierà solo dal 1940, nell’Istituto Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, su richiesta dell’incisore e scrittore Luigi Bartolini. Ligabue fu un eccezionale disegnatore ed incisore, specialmente a bulino su matrice metallica. Inoltre non sempre vengono esposte le sue sculture, che sono di una eccezionale qualità estetica. A Sorrento, in mostra, sono presenti 15 delle sue intense sculture in bronzo realizzate dall’originale in argilla del Po che l’artista masticava a lungo per renderla duttile.

La mostra è costruita per sezioni, con un intento chiarificatore e didattico per agevolare la conoscenza e l’amore per l’opera di Ligabue. Audioguide, filmati originali d’epoca, ampie didascalie ed un catalogo che documenta tutta la mostra sono strumenti di ulteriore corretto e scientifico approccio all’opera di questo unico e singolare artista.

Le sezioni

GLI INIZI ED I PROGRESSI NELL'ARTE

Toni, Ligabue, ci appare come un dilettante di genio, un artista che sta inventando il proprio linguaggio personale, talora sgrammaticato, intuendo più che imparando soluzioni formali da autodidatta. La genialità di Ligabue, spesso anche in queste opere frutto di una pittura declinata in dialetto, quasi, consiste nelle invenzioni tecniche che gli permettono di risolvere alcuni particolari nel gusto, istintivo, della scansione paratattica, come di figurine accostate tra loro, tratte da una iconografia che viene attingendo dalla quotidianità. Gli animali lo costringono a cercare di riprodurne il movimento e a studiarne la conformazione e le caratteristiche. È il colore lo strumento linguistico del quale Toni si impadronisce più velocemente, agevolato anche dal fatto che non sentirà mai il bisogno di disegnare prima il soggetto che vuol rappresentare. Nel linguaggio artistico di Ligabue vi è molto del retaggio della pittura ottocentesca, come altrettanto egli deve all’espressionismo, ai Fauves e, specialmente in alcune prime opere, al colorismo dimesso e asprigno della prima Scuola Romana, quella detta di via Cavour, di cui Marino Renato Mazzacurati, l’artista che per primo lo comprese e protesse tutta la vita, era uno dei principali esponenti.

GLI ANIMALI DOMESTICI

Solo apparentemente quieti e pacificati, rispetto all’iconografia di altri soggetti, i quadri che raccontano il lavoro nei campi, il ritorno dall’aratura o dalla concimazione, i cani in punta, i pastori che suonano rustiche zampogne davanti alle greggi: idillio arcadico che non nasconde il travaglio del pittore. Nei paesaggi cosiddetti “padani”, in realtà, e non solo talora nello sfondo, ritorna il paesaggio svizzero, quello di Romanshorn, sul lago di Costanza, piatto, punteggiato di fattorie e vigne, ma con appuntite montagne incombenti all’orizzonte, in una koinè di ricordi, nostalgia e reinvenzione del reale. La costruzione dei paesaggi è sempre a strati: verde di prati, paesaggio all’orizzonte e alture, cielo. La centralità della figura spesso viene equilibrata con elementi laterali – come piante – in un equilibrio di sottesa geometria.

LA LOTTA PER LA VITA

All’atto del dipingere Ligabue si preparava immedesimandosi in ciascuno degli animali che avrebbe rappresentato, adattando il proprio corpo, altrimenti goffo e deforme, a riprodurne movenze, atteggiamenti tipici, sbattere di ali, digrignare di fauci, scatti di zampa, ad aggredire, a difendersi, mentre ruggiva, ululava, mugghiava, pigolava e faceva mille altri versi, ripetuti ossessivamente. Il suo mondo interiore era insieme semplice, nell’intuire la lotta per la vita come momento fondante dell’esserci e dell’essere, nell’inquietante rapporto totale, definitivo, di sospensione tra vita e morte. I modelli iconografici sono occasionali e Ligabue li attinge da una esperienza quotidiana di visione che certamente ha nel cinema uno dei punti forti di partenza ed al quale si possono aggiungere le litografie popolari da osteria, i giornali raccattati casualmente od offerti da conoscenti che sapevano della sua passione per gli animali, i libri che consultava alla Biblioteca Maldotti di Guastalla (RE).

IL RITRATTO DI ME MEDESIMO

Un diario intimo che Ligabue è venuto annotando con ostinazione maniacale: registrazione implacabile di un momento esistenziale, ma anche emozione fatta pittura, perché Ligabue non si limita a sottolineare i sintomi, a indagare i segni dei suoi privati turbamenti ma li trasforma in linguaggio, in colore e forma. Il pittore diventa anche il protagonista delle sue storie, egli registra uno stato d'animo, un moto che coinvolge tutto se stesso. Ligabue, come molti artisti, all’inizio per l’autoritratto ha usato lo specchio per verificare le proprie fattezze, posto alla sua destra, al quale guarda con gli occhi di sbieco. Il volto varierà in molteplici modi, ma lo sguardo sarà come fissato per sempre, conferendo un aspetto torvo alla sua stessa immagine. Va detto che all’autoritratto Ligabue arriva quando ormai il suo stile è già ampiamente formato, come il suo mondo iconografico, e vi approda per sollecitazione di Luigi Bartolini che ne rimase affascinato e, in polemica con l’arte del suo tempo, vide in quel ribelle solitario un esempio di pittura diversa, alternativa e autentica, per cui decise di scrivere su di lui un saggio.

RAPPRESENTARE GLI ALTRI

Il “Ritratto di Elba” ci introduce al tema altrettanto inesplorato dei ritratti di Ligabue, che se sono di gran lunga inferiori di numero agli autoritratti, non sono però certo pochi, spesso condotti sulla base di fotografie che riproducevano persone defunte, molte volte di straordinaria introspezione psicologica. In “Cesarina, la donna amata” del 1961-62, Ligabue ritrae l’ostessa della Locanda Croce Bianca di Guastalla di cui si era innamorato e che sognava di sposare e di portare a vivere in un castello. Sulla sinistra, a suggellare l’unione nel segno di una vagheggiata serenità, un dipinto dell’artista che raffigura un bucolico paesaggio campestre, probabilmente una delle molte opere che Ligabue le regalava in cambio della sua compagnia.

BIOGRAFIA SINTETICA DI MARZIO DALL’ACQUA

Marzio Dall’Acqua, nato a Suzzara (MN) il 27 giugno 1944, già dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 1990, direttore dell’Archivio di Stato di Parma dal 1991, dal 1 settembre 2008, soprintendente archivistico per l’Emilia Romagna fino al pensionamento il 30 giugno 2009. Ha insegnato nel biennio 2009-2010 all’Università di Bologna. Dal 2004 al 2013 è stato presidente dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma; dal 2015 al 2021 presidente della casa Editrice MUP, Monte Università Parma; dal 2017 è direttore dei corsi dell’Università degli Anziani di Parma, società dell’Università degli Studi, del Comune e del Comitato Anziani di Parma. Dalla primavera del 2009 segue l’attività dell’ALI, associazione liberi incisori, di cui è stato nominato socio onorario, collaborando con il presidente Marco Fiori alla organizzazione di manifestazioni e alle pubblicazioni che hanno superato i trentacinque volumi.

Giornalista pubblicista dal 1972, collabora con la “Gazzetta di Parma”, è redattore di “Aurea Parma”, ha diretto nel passato riviste e periodici.

ANTONIO LIGABUE E MARZIO DALL’ACQUA

È considerato il maggior storico di Antonio Ligabue. La prima esposizione dedicata a Ligabue collaborò a costruirla nel 1967, nell'ambito del Premio Suzzara. Quindi ha organizzato la mostra “Il bestiario di Antonio Ligabue a Mantova”, alle Pescherie di Giulio Romano nel 1972 e un’antologica dell'artista a Ostiglia, galleria “L’Incontro”, nel 1973. Nel 1974 ricostruì la prima biografia scientifica dell'artista, su richiesta di Cesare Zavattini, che già stava preparando la sceneggiatura con Arnaldo Bagnasco, dell’opera di Salvatore Nocita per la Rai, ritrovando luoghi, testimonianze e documenti sul periodo svizzero del pittore del quale, fino ad allora, si avevano informazioni vaghe e inesatte. Questo materiale servì per la monografia che firmò con Raffaele De Grada, edita da Silva editore (settima ristampa nel 1995), in occasione della grande antologica dedicata a Ligabue, nel decennale della morte, dal Comune di Gualtieri nel 1975, in Palazzo Bentivoglio. In base alle ricerche da lui effettuate si dovette mutare l'inizio dello sceneggiato con Flavio Balleria Multimmagine, nel 1981. L'anno successivo ha redatto il catalogo e presentato Ligabue in un’antologica, divisa tra la Galleria Ratié nel Quartiere Latino e l'Istituto Italiano di Cultura, a Parigi, in concomitanza con la proiezione del film di Nocita sugli schermi francesi. La mostra, prima di rientrare in Italia si fermò a Strasburgo al Parlamento Europeo.

ORARI

Dal 5 agosto al 4 settembre: Lunedì-venerdì 10:00-13:00 / 17:00-20:00 - Sabato, domenica e festivi 10:00-13:00 / 17:00-21:00

Dal 1 ottobre al 16 novembre: Lunedì-venerdì 10:00-13:00 / 16:00-19:00 - Sabato, domenica e festivi 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Aperta tutti i giorni (La cassa chiude un’ora prima).

INGRESSO

Biglietto Audioguida inclusa: Intero € 10 - Ridotto € 7 per gruppi di almeno 10 persone - Gratuito fino a 12 anni

SPIRITI SELVAGGI

ANTONIO LIGABUE E L’ETERNA CACCIA

FERMO, PALAZZO DEI PRIORI, 6 Dicembre 2023 - 5 Maggio 2024

Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia è il titolo della mostra in corso a Fermo presso Palazzo dei Priori curata da Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua. L’organizzazione è affidata a Maggioli Cultura – uno dei rami di Maggioli SpA che opera a livello internazionale nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale – in collaborazione con Ligabue Art Projects, incaricata del reperimento delle opere. Quarantasette dipinti raccontano il mondo di un artista quanto mai contemporaneo. “Il mondo di Ligabue è tra il presente e lo sparire del passato – come scrive Marzio Dall’Acqua – se continua l’attuale incapacità di reagire alla crisi climatica. Ligabue intuiva la lotta per la vita come momento fondante dell’esserci e dell’essere, nell’inquietante rapporto totale, definitivo, di sospensione tra vita e morte”.

SEDE DELLA MOSTRA

“Un papa, una regina e un grande pittore hanno contribuito a scrivere la storia di Palazzo dei Priori e di Fermo, tranquilla cittadina marchigina tra l’Adriatico e i Monti Sibillini”. Inizia così l’articolo di dieci pagine che la rivista “Bell’Italia” di dicembre dedica a Fermo e ai suoi tesori. Caratterizzata da palazzi antichi e dalle loro odierne funzioni (il Municipio, la Biblioteca, la Pinacoteca), Piazza del Popolo è il cuore della città e ne custodisce la storia sotto lo sguardo vigile di Sisto V, la cui statua troneggia sulla facciata di Palazzo dei Priori.

La maestosa scultura, realizzata nel 1588 dal toscano Accursio Baldi detto il Sansovino, testimonia l’ammirazione e riconoscenza dei cittadini nei confronti del pontefice che era stato vescovo di Fermo dal 1571 al 1577. Costruito alla fine del Trecento dall’unione di due precedenti edifici, il Palazzo dei Priori venne restaurato nella prima metà del XV secolo e ultimato nel 1525. La doppia scalinata si congiunge sotto un portichetto d’ingresso da cui si accede al principale polo museale della città. Dopo essere stato il luogo per eccellenza della vita politica della città, il Palazzo dei Priori è diventato, dagli anni Ottanta del secolo scorso, sede della Pinacoteca civica di Fermo, una delle maggiori istituzioni museali civiche italiane. Dall’atrio di Palazzo dei Priori si accede nelle stanze di rappresentanza al primo piano. La Sala dei Ritratti, dove è allestita la mostra di Ligabue, è la più ampia dell’edificio, utilizzata fino alla fine del Settecento per allestimenti teatrali. Ospita i dipinti di nove cardinali fermani, facenti parte della raccolta di Leone XI, papa per soli 26 giorni. Nella Pinacoteca è conservato il dipinto olio su tela, cm 300x192, L’Adorazione dei pastori, realizzato nel 1608 dal pittore Pieter Paul Rubens. L’utilizzo del chiaroscuro pare essere un omaggio dell’artista al collega Caravaggio, che aveva avuto occasione di conoscere nel proprio soggiorno in Italia. Inizialmente non si era completamente sicuri della paternità dell’opera.

L’attribuzione sicura venne però accertata nel 1927, anno in cui Roberto Longhi trovò un carteggio fra il committente e i confratelli fermani. Padre Ricci, all’epoca rettore della Chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma comunicò di aver commissionato a Rubens la Pala d’altare per la chiesa fermana da collocare nella cappella della Natività. La Sala del Mappamondo prese il nome intorno al 1780 quando venne qui collocato il mappamondo in legno e carta reale di Fabriano del geografo Silvestro Amanzio Maroncelli. La sua struttura è interamente rivestita in legno, con scaffalatura in noce, con le lettere romane a identificare i vari scaffali e le antichissime poltrone che rendono la sala davvero affascinante: un luogo dal fascino millenario, in cui il silenzio che solitamente regna nelle biblioteche assume un valore ancora più particolare appena si entra in contatto, in quello scrigno prezioso, col tesoro inestimabile di conoscenza e sapere che custodisce.

ALLESTIMENTO

Il trasporto delle opere e l’allestimento della mostra è stato affidato alla Montenovi s.r.l. che ha svolto un servizio altamente professionale. Le opere sono state imballate seguendo i più alti standard internazionali museali. Ogni operatore indossava guanti protettivi per toccare opere e cornici, sempre posizionate su supporti per isolarle dal pavimento.

Redazione Condition Report. Una volta disimballate le opere, una restauratrice abilitata dal Ministero per i Beni Culturali specializzata ha redatto per ciascun dipinto il Condition Report, cioè il documento che certifica lo stato di conservazione di un manufatto. È stato effettuato un esame particolareggiato della superficie e dei pigmenti dell’opera, molto importante poi la fase di documentazione fotografica, per un riscontro visivo di quanto descritto nel documento. Le condizioni dell’opera verranno verificate anche nel corso dell’esposizione e obbligatoriamente alla fine della mostra, prima di lasciare la sede espositiva per la riconsegna al prestatore. Il condition report risulta essere di fondamentale importanza per il prestatore per monitorare la propria collezione.

PRESENTAZIONE A TEATRO

Martedì 5 dicembre alle 16,30, presso il Teatro dell’Aquila gremito di gente, la mostra è stata presentata dai curatori Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua alla presenza del sindaco, Paolo Calcinaro, dell’assessore alla cultura, Micol Lanzidei e del prefetto Michele Rocchegiani.

I curatori hanno dedicato la rassegna ad Augusto Agosta Tota, ambasciatore di Ligabue nel mondo, che in virtù della sua passione, della sua umana verità e della convinzione che Ligabue fosse il più grande di tutti, è riuscito ad imporlo al mondo della cultura e della critica. Marzio Dall’Acqua ha presentato al pubblico Anita Molinari, che per quarant’anni ha affiancato, assistito e accompagnato Augusto Agosta Tota nelle sue avventure mondiali per Ligabue e che oggi, con coraggio, si fa carico di questa pesante eredità.

VISITA ALLA MOSTRA

Ufficialmente inaugurata alla presenza dei curatori Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi, del sindaco Paolo Calcinaro dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei e del prefetto Michele Rocchegiani, le tante persone presenti, suddivise in gruppi, hanno potuto visitare la mostra che si compone di 47 dipinti suddivisi in cinque sezioni.

Gli inizi e i progressi nell’arte. Nelle prime opere Toni, Ligabue, ci appare come un dilettante di genio, un artista che sta inventando il proprio linguaggio personale, talora sgrammaticato, intuendo più che imparando soluzioni formali da autodidatta. Gli animali lo costringono a cercare di riprodurne il movimento e a studiarne la conformazione e le caratteristiche, a situarli nello spazio, a scoprire angolazioni diverse per riprodurli. All’inizio, infatti, da dilettante, li raffigura staticamente riprendendoli di profilo. Nel linguaggio artistico di Ligabue vi è molto del retaggio della pittura ottocentesca, come altrettanto egli deve all’espressionismo, ai Fauves e, specialmente in alcune prime opere, al colorismo dimesso e asprigno della prima Scuola Romana, quella detta di via Cavour, di cui Mazzacurati era uno dei principali esponenti. Fu dopo l’incontro con lo scultore che Ligabue venne impadronendosi della tecnica ad olio, elaborando un proprio stile, indifferente ai suggerimenti che Marino gli dava. La ricerca di Ligabue era personale e il suo percorso è scandito da una evoluzione insieme stilistica ed iconografica.

Gli animali domestici. Solo apparentemente quieti e pacificati, rispetto all’iconografia di altri soggetti, i quadri che raccontano il lavoro nei campi, il ritorno dall’aratura o dalla concimazione, i cani in punta, i pastori che suonano rustiche zampogne davanti alle greggi: idillio arcadico che non nasconde il travaglio del pittore. Nei paesaggi cosiddetti “padani”, in realtà, e non solo talora nello sfondo, ritorna il paesaggio svizzero dell’infanzia, quello di Romanshorn, sul lago di Costanza, piatto, punteggiato di fattorie e vigne, ma con appuntite montagne incombenti all’orizzonte. I soggetti sono gli animali domestici, ma sempre con un messaggio esplicito di lotta, di agguato, di dramma incipiente come negli infiniti cani in punta, galli in lotta, setter o pointer, o i ringhianti bracchi, come nelle volpi immerse nelle erbe alte, con o senza preda in bocca, come nei falchi o negli uccelli notturni inquietanti nella loro immobilità. Anche i quadri dei vari ritorni dai campi con cavalli o buoi sfiancati al di là della poesia dell’ora, dei cieli arrossati dal tramonto, indicano una fatica del vivere, una oppressione dell’uomo e degli animali, uno sfinimento che si condensa nella deforme e goffa figura del contadino quasi esclusivamente dipinto di spalle, che mantiene il carattere caricaturale che era proprio delle prime opere per tutta la produzione del Toni, in contrapposizione alle forme animali, che pur affaticate sono solide e vitali.

La lotta per la vita. All’atto del dipingere Ligabue si preparava immedesimandosi in ciascuno degli animali che avrebbe rappresentato, adattando il proprio corpo, altrimenti goffo e deforme, a riprodurne movenze e atteggiamenti tipici. Il suo mondo interiore era insieme semplice, nell’intuire la lotta per la vita come momento fondante dell’esserci e dell’essere, nell’inquietante rapporto totale, definitivo, di sospensione tra vita e morte. I modelli iconografici sono occasionali e Ligabue li attinge da una esperienza quotidiana di visione che certamente ha nel cinema uno dei punti forti di partenza ed al quale si possono aggiungere le litografie popolari da osteria, i giornali raccattati casualmente od offerti da conoscenti che sapevano della sua passione per gli animali, i libri che consultava alla Biblioteca Maldotti di Guastalla. In questo senso un’immagine emblematica è la “Vedova nera” capolavoro del 1955 dove l’enorme ragno che appare sul lato destro acquista il suo carattere di minaccia e pericolosità poiché è in primo piano, in una evidente veduta cinematografica, mentre il leopardo ruggisce con volto frontale alzando le zampe anteriori occupando il centro della tela, in posizione più arretrata. Tutti i particolari immediatamente sotto i nostri occhi, accennano al dramma, alla morte e ai pericoli oscuri del vivere, in contrasto con la quinta silente e immobile degli alberi e della foresta intorno e, in lontananza, la calda luminosità della luna. Ma ancora un pipistrello ad ali tese si frappone tra quella quiete pacificata ed isola la scena che si svolge sul palcoscenico del destino, rendendo questo ineluttabile. Il linguaggio pittorico diventa eccessivo, espressionista e ridondante, con l’uso a posteriori di grandi sottolineature nere dei contorni.

Il ritratto di me medesimo. Un diario intimo che Ligabue è venuto annotando con ostinazione maniacale: registrazione implacabile di un momento esistenziale, ma anche emozione fatta pittura, perché Ligabue non si limita a sottolineare i sintomi, a indagare i segni dei suoi privati turbamenti ma li trasforma in linguaggio, in colore e forma.

Marzio Dall’Acqua e Anita Molinari davanti al capolavoro di Antonio Ligabue Vedova nera (1955)

Va detto che all’autoritratto Ligabue arriva quando ormai il suo stile è già ampiamente formato, come il suo mondo iconografico, e vi approda per sollecitazione di Luigi Bartolini che ne rimase affascinato per cui decise di scrivere su di lui un saggio. L’iconografia degli autoritratti è di volta in volta intensa, eccitata, goffa, grandiosa, terribile o grottesca, struggente nella confessione delle proprie interiori paure, infantile nell’impaccio, aggressiva nell’eccitazione di un’inquietudine segreta ed instabile, sfrontata con sguardi di sfida, in una galleria di situazioni e di emozioni che trascorre attraverso tutti i sentimenti dell’esistenza.

Rappresentare gli altri. I ritratti di Ligabue, di gran lunga inferiori di numero agli autoritratti, non sono però certo pochi, spesso condotti sulla base di fotografie, molte volte di straordinaria introspezione psicologica. Il “Ritratto di donna” del 1960 è un tripudio di farfalle in un ambiente non solo svizzero, ma chiaramente mitteleuropeo con l’aquila bicipite asburgica all’ingresso del castello, come lo immaginava l’artista, e la figura femminile immersa nel paesaggio dell’infanzia e della nostalgia di Ligabue: e basta questo per farne un’opera di straordinaria poesia. In “Cesarina, la donna amata” del 1961-62, Ligabue ritrae l’ostessa della Locanda Croce Bianca di Guastalla di cui si era innamorato e che sognava di sposare e di portare a vivere in un castello. Sulla sinistra, a suggellare l’unione nel segno di una vagheggiata serenità, un dipinto dell’artista che raffigura un bucolico paesaggio campestre, probabilmente una delle molte opere che Ligabue le regalava in cambio della sua compagnia.